互联网医院如何发挥作用?我院本科学生邝钰霖给出她的思考

互联网医院作为实体医院线下服务的线上延伸,提供了基于互联网技术的门诊医疗服务新方式,使患者能够跨空间接受医疗和健康服务。探索互联网医院应对突发性重大危机的运营模式,对于加强我国医疗卫生体系建设,促进互联网医院的可持续发展具有重要的现实意义。

近日,商学院2021级本科生邝钰霖在吴小龙老师的指导下,以学生第一作者身份在国际期刊Digital Health(简称DH,数字医疗领域SSCI Q1区期刊,影响因子3.9)发表题为“Internet hospital response to the COVID-19 pandemic in a tertiary hospital in China: Perspectives based on a mixed-methods”的学术论文。研究通过分析中山大学附属第七医院互联网医院服务的特点,描述各科室的诊疗模式,明确互联网医院在疫情防控中的作用,并探索非疫情期间的运营策略。

论文发表页面

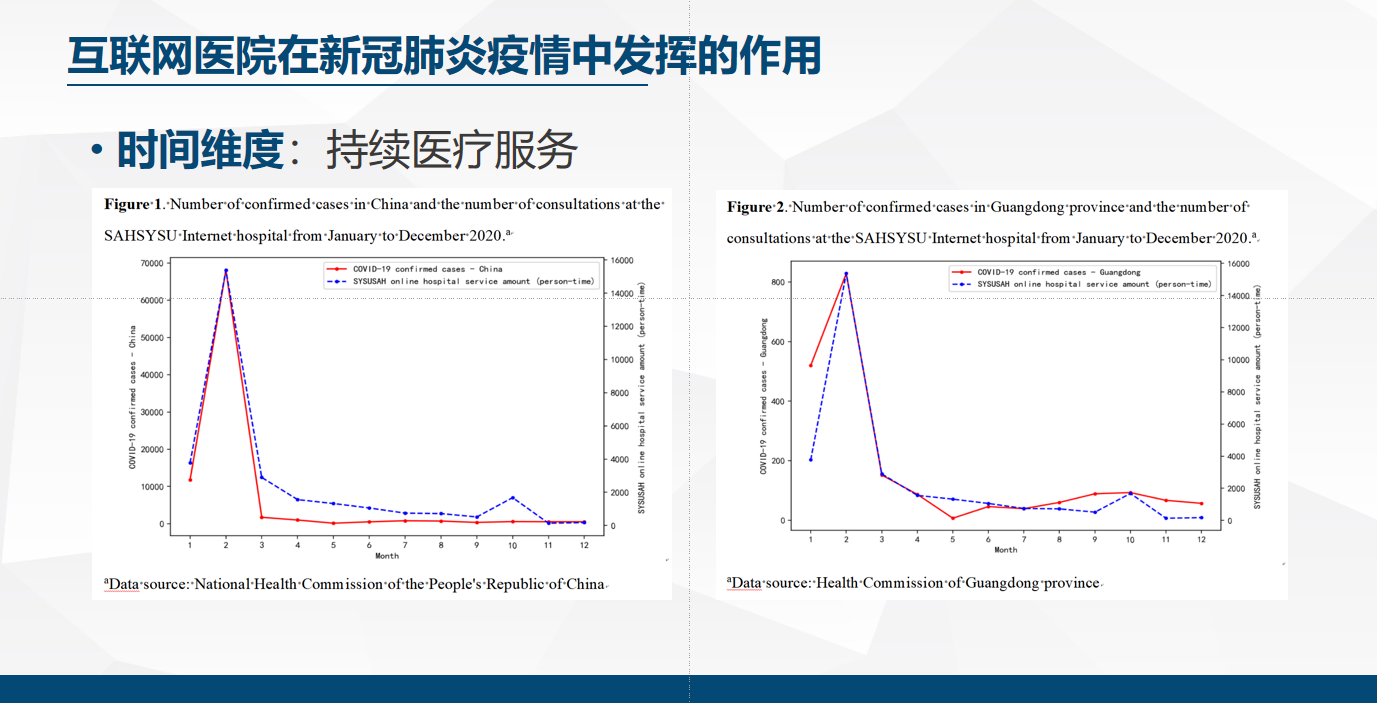

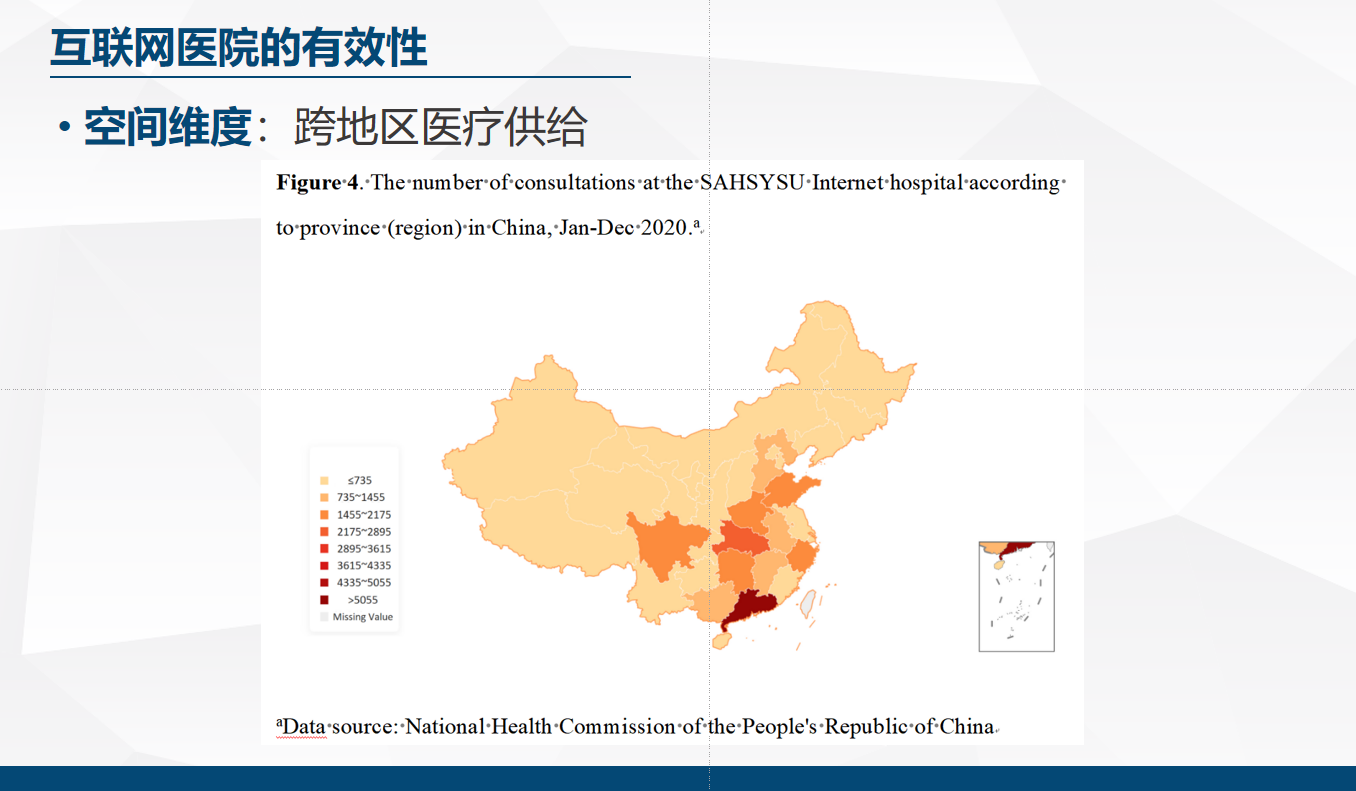

文章首先深化了互联网医疗在提供跨时空医疗服务的研究结论:(1)互联网医疗保障持续医疗服务:互联网医院服务量与新冠肺炎疫情规模显著相关,可见互联网医院在大流行期间对传统线下医疗服务的补充作用;(2)互联网医院促进跨地区医疗供给:互联网医院服务充分利用数字技术,实现偏远地区的优质医疗可及性,在疫情期间还远程补充了受疫情影响最严重地区的医疗资源。

互联网医院月度服务量分布与确诊量呈现同步变化趋势

SAHSYSU互联网医院医疗服务供给覆盖了全国绝大部分地区,补充了疫情严重地区的医疗资源

文章提出机器学习和嵌入式案例研究结合的理论构建方法,聚焦互联网医院在危机中抓住发展机遇的实践,解析危机情境中组织的敏捷性构建机制和组织内部的不同敏捷模式。研究发现:(1)互联网医院是非连续数字化创新组织形式,其敏捷性构建基于数字技术的触达、协同和增强作用,推动组织层面形成响应、重构和适应3个关键行为要素;(2)同一组织存在速度慢灵活性高、速度快灵活性低和快速且灵活三种不同的敏捷模式。本文回应非连续数字化创新组织较难实现敏捷性的理论挑战,弥补危机情境中组织敏捷性构建机制讨论不足的研究缺口,突破现有文献中同一组织敏捷性构建模式一致的假设条件,拓展危机中组织的应对策略研究边界。此外,本文首次将机器学习的探索式分析与嵌入式案例研究方法结合应用于组织行为研究,将机器学习以理论检验为核心的应用边界延展到理论构建范畴,在方法上进行了新的尝试和拓展。

该论文基于省级大学生创新创业训练项目(简称大创项目)“基于大数据的互联网医院诊疗模式与医患互动机制研究”展开,研究收集医患有效互动数据近三万条并进行了深入的部门访谈。该大创项目研究耗时一年,结项成果获评“优秀”。

邝钰霖在大创结项答辩现场

中山大学商学院注重学生的“学习力、思想力、行动力”的养成,从而形成创造力,搭建学院科研训练营,设立“星火导师”制度,为学生提供专业的科研指导和项目支持,努力培养能够服务粤港澳大湾区和国家新一轮经济社会高质量发展的复合型拔尖创新人才。学生不断在科学研究、学术交流和创新创业竞赛中崭露头角,“科研育人”成效渐显。