学者观点 | 李广众:经理人相对绩效评价与企业并购行为:理论与实证

学者观点

李广众,中山大学经济学博士、纽约城市大学金融学博士,中山大学商学院(创业学院)院长,博士生导师,先后入选国家重大人才工程青年学者、领军人才。Review of International Economics、Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics副主编,国家社科基金重大项目、国家社科基金“研究阐述党的十九大精神”专项首席专家。曾获教育部高等学校科学研究优秀成果奖二等奖、广东省哲学社会科学优秀成果奖二等奖、美国纽约城市大学最佳博士论文奖等。学术论文发表于JFQA、Review of Finance、Journal of Corporate Finance、Financial Management、Journal of International Money and Finance、Journal of Comparative Economics、Journal of Business Finance and Accounting、《经济研究》《管理世界》《经济学季刊》《管理科学学报》等国内外重要学术期刊。

经理人相对绩效评价与

企业并购行为: 理论与实证

内容提要:

本文通过构建寡头市场竞争模型对经理人相对绩效评价(RPE) 如何影响企业并购行为进行理论分析。结果表明,在其他条件不变的情况下,RPE实施与强度的增加将抑制具有协同效应的并购行为。市场竞争程度的上升可以减弱这种负面作用。实证研究中,本文利用国务院国有资产监督管理委员会2006年与2008年发布的中央企业绩效评价管理改革的文件作为企业实施相对绩效评价的外生事件,对RPE影响企业并购的效果进行双重差分估计。与理论模型的结论一致,实证研究发现RPE抑制了国有企业并购行为的发生,同时国企并购对提升公司价值的积极作用随着RPE的实施与强度的上升有所减弱。基于股权激励的公司治理手段以及行业竞争程度的上升可以减弱这种抑制作用。本文为当前国有企业经理人绩效考核机制设计及其经济后果提供了理论分析与经验证据。

关键词: 相对绩效评价 企业并购 公司治理

引言

相对绩效评价(relative performance evaluation,RPE)指将代理人的业绩评价与市场中或行业内其他竞争者的平均业绩相挂钩的一种绩效评价机制。作为委托代理框架下基于多代理人情形的一种特殊激励机制(周宏等,2008;周宏和张巍,2010;周宏等,2014),RPE的理论基础源自Holmtrom(1979)提出的充分信息量法则。根据这一法则,Holmtrom(1979,1982)提出对经理人的业绩评价应当以经行业中其他企业的平均业绩水平调整后的企业绩效作为评价标准。强形式的RPE(strong form of RPE)提出对经理人的绩效评价应该以扣减行业中其他企业的平均业绩水平后的绩效水平作为标准,而弱形式的RPE(weak form of RPE)则强调经理人的绩效评价应该与自身业绩正相关,与行业平均业绩负相关(Rajgopal et al.,2006;Albuquerque,2009)

RPE不仅是绩效评价研究领域的重要研究课题之一,在绩效评价实务中也有广泛应用。例如,ISS(Institutional Shareholders Service)提供的IncentiveLab数据库显示,2012年近40%的美国大企业为公司前五大高管提供RPE薪酬(Bettis et al.,2014),RPE薪酬在高管的薪酬总额中所占比例也超过30%(Bettis et al.,2014,Gong et al.,2019)。在我国,为完善对中央企业负责人任期经营业绩的客观评判,2006年,国务院国有资产监督管理委员会根据《中央企业综合绩效评价管理暂行办法》(国资委令第14号)制定了《中央企业综合绩效评价实施细则》(以下简称为《实施细则》),强调绩效评价横向和纵向对比的重要性。《实施细则》全文不足4500字,提到行业17次。文件明确规定:“企业综合绩效评价应当充分体现市场竞争环境特征,依据统一测算的、同一期间的国内行业标准或者国际行业标准,客观公正地评判企业经营成果及管理状况。”“财务绩效定量评价标准包括国内行业标准和国际行业标准。国内行业标准根据国内企业年度财务和经营管理统计数据,运用数理统计方法,分年度、分行业、分规模统一测算并发布。”2008年,国务院国资委根据《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》(国资委令第17号)制定了《中央企业负责人年度经营业绩考核补充规定》(以下简称为《补充规定》),首次提出行业对标的原则,文件进一步明确“中央企业负责人年度经营业绩考核将按‘同一行业、同一尺度’的要求,实施对标管理”。在此背景下,研究RPE对公司财务决策的具体影响及其经济后果显然具有重要意义。

早期RPE相关研究认为,将代理人业绩与市场中或行业内其他竞争者的业绩相挂钩可以消除共同冲击的影响,进而更好地激励代理人(Holmstrom,1982;Holmstrom&Milgrom,1987)。后续研究中,有研究者提出,RPE可能产生激励扭曲,促使代理人为提高自身的相对业绩水平而进行蓄意破坏、合谋、策略性选择参照企业、生产外部性以及策略性披露等自利行为(Gibbons&Murphy,1990;Gong et al.,2011;Gong et al.,2019等)。这些行为最终可能对公司价值产生不利影响。

本文重点分析实施RPE对企业并购决策的影响。本文选择企业并购行为作为研究RPE影响公司财务决策进而影响公司价值的切入点的原因在于:(1)作为企业投资的重要组成部分,并购已经成为实现企业快速成长的重要手段之一,发挥着越来越重要的作用;(2)国内外关于代理冲突的文献均认为,选择投资为对象研究代理人的激励机制可以为了解激励机制的有效性提供新的重要视角(Ross,1973;Holmstrom&Weiss,1985;Stein,2003;Kang et al.,2006;辛清泉等,2007);(3)当前国企并购重组与混合所有制改革已成为国企改革的主线。国企并购作为实施国企改革的重要途径,在“做强做优做大”国有资本中发挥着重要作用。在此背景下,研究实施RPE对企业并购决策的影响具有重要意义。

本文在Salant et al.(1983)经典模型基础上引入代理人的相对绩效评价进行理论分析,重点研究RPE在寡头市场竞争中如何影响企业并购决策。具体而言,假设对经理人业绩的评价不仅考虑企业自身业绩,同时还考虑同行业内除自身外的其他竞争对手企业业绩的平均水平,企业经理人在进行并购决策时以最大化RPE下经理人的业绩水平为目标。模型分析结果表明,在其他条件不变的情况下,RPE强度的增加会抑制并购行为的发生。RPE强度上升对并购行为的抑制作用表现为抑制具有协同效应的并购行为发生,即RPE可能导致有效并购不足。市场竞争程度上升可以缓解这种负面作用。

从实证上考察RPE对企业并购决策的影响并非易事。在对RPE经济后果进行研究的文献中,研究者们往往通过观测经理人薪酬合约中是否提及RPE薪酬来判断企业RPE的存在性。采用这种方法主要存在两方面问题:(1)对经理人的评价是否采用RPE并不一定完全体现在经理人薪酬合约中;(2)经理人薪酬合约中是否含有RPE是企业的内生决策。采用薪酬合约中是否存在RPE进而估计RPE对企业并购决策的影响,可能由于内生性导致无法得到一致的估计量。对此,本文考虑利用国务院国有资产监督管理委员会2006年发布的《中央企业综合绩效评价实施细则》和2008年《中央企业负责人年度经营业绩考核补充规定》作为相对绩效评价实施的外生事件,对RPE是否抑制并购行为进行实证分析。由于《实施细则》和《补充规定》所要求的相对绩效评价机制与本文的理论分析具有一致性,本文的实证分析将两者的实施作为RPE的测量,使用双重差分估计(difference-in-difference method)对本文的理论结果进行实证检验。估计结果表明,RPE的实施与其强度的上升对国企并购行为具有抑制作用;国企并购对提升公司价值的作用随着RPE的实施与强度的上升有所减弱;随着行业中企业数量的增加,RPE对国有企业并购行为的抑制作用逐渐减弱。实证分析还表明,股权激励的公司治理手段有助于缓解RPE对国有企业并购行为的抑制作用。

本文为分析PRE机制的经济后果提供了新的视角,即RPE可能抑制具有协同效应的并购行为。同时,本文的研究还为评判国有企业高管绩效考核改革的后果以及未来国有企业高管市场化薪酬的制定提供了思路。旨在建立健全有效的激励约束机制、激励企业管理者的积极性和创新性、发挥国有企业内部企业家精神与才能的RPE可能抑制国有企业进行具有协同效应的并购行为,而提升行业竞争程度以及增加经理人股权激励能够缓解这类问题。研究同时说明,旨在完善上市公司激励和约束机制、进而提高企业价值的《上市公司股权激励管理办法》,对于抑制RPE可能引起经理人在并购决策中的激励扭曲,实现国有资产保值增值具有积极意义。

本文具体结构安排如下:第二部分进行相关文献评述并阐述本文的贡献;第三部分介绍理论模型;第四部分是实证研究设计,包括变量选取与处理、数据来源、模型构建以及实证结果的分析等;最后是结论与启示。

相关文献评述

现有研究表明,由于信息不对称的存在,股东无法完全观察到企业经理人的工作积极性和努力程度,因此将公司业绩作为经理人绩效评价的指标是缓解股东与经理人之间委托代理问题的重要手段之一。然而,相关文献也提出,将本企业业绩作为经理人绩效评价的指标可能无法充分体现经理人的努力程度。例如,当同一市场或行业受到某些外部因素的共同冲击时(例如,国际油价变动对汽车制造业的影响),同一个市场或行业中企业的业绩均受到影响,这并不能体现经理人的努力程度(Bertrand&Mullainathan,2001;Garvey&Milbourn,2006)。此时,将经理人绩效与市场中或者同个行业内其他竞争企业的业绩挂钩则可以部分消除共同冲击的影响,从而更准确地反映代理人的努力程度。尤其是当行业中企业数量较多时,使用RPE评估经理人绩效有助于控制行业系统性风险和代理人面临的共同风险,进而更准确地评估代理人的努力程度(Holmtrom,1979;Holmstrom,1982;Holmstrom&Milgrom,1987;周宏等,2008)。

国内外对RPE的研究大致可以分为两类。第一类文献致力于探索RPE在经理人绩效评估中的存在性。具体地,这类研究主要关注行业或者市场维度的平均绩效对经理人薪酬的影响。相比RPE存在性的研究,近年来,越来越多研究者开始关注采用RPE可能产生的后果(第二类文献)。有研究者提出,RPE评价机制可能产生激励扭曲,促使代理人为提高自身的相对业绩水平而进行蓄意破坏、合谋、策略性选择参照企业、生产外部性以及策略性披露等行为。例如,Gibbons&Murphy(1990)提出,当企业对经理人采用RPE评价机制时,经理人可能从事一些影响评价系统内其他竞争企业(reference group)业绩的行为,进而影响自身的业绩水平。Aggarwal&Samwick(1999)认为,经典的委托-代理模型并未认识到在不完全竞争市场上,行业内各企业之间可能存在策略互动。在竞争程度较高的行业中,采用RPE制定经理人薪酬可能损害股东利益,因此美国公司较少使用RPE去制定经理人薪酬。Bagnoli&Watts(2000)研究发现,公司引入RPE可能加剧经理人的盈余操纵(earnings management)行为以获得投资者的青睐。Park&Vrettos(2015)研究了RPE对CEO风险偏好的影响,结果表明,当CEO薪酬合约中缺乏RPE特征时,CEO倾向于提高公司系统性风险的比重,相反,当CEO薪酬合约中含有RPE特征时,CEO倾向于提高公司异质性风险的比例。Gong et al.(2011)发现在业绩水平相对较低、实施RPE激励的公司中,低业绩水平的同行业公司更有可能被选择为业绩对照公司。Gong et al.(2019)进一步发现,实施RPE激励的公司可能策略性地推迟发布盈余信息,同时更加倾向和选择那些及时披露盈余信息的公司作为业绩对照公司。

以上研究表明,RPE的采用是否有助于降低委托代理问题在文献中并未得到一致结论。RPE的实施可能由于代理人的激励扭曲行为对公司财务决策产生实质性影响,反映在企业并购决策上,采用RPE与不采用RPE时企业并购决策是否存在区别是不确定的。Salant et al.(1983)的研究表明,在寡头竞争市场中企业并购不但影响自身业绩,还将通过企业间的策略性互动影响竞争对手的业绩水平,主要表现为:一方面,发生合并的两家企业竞争的内部化提升了并购企业的绩效;其次,并购后市场上企业数目的减少带来竞争程度的降低,使得未参与并购的外部企业利润提高。两种效应叠加可能使得并购企业的相对业绩水平受到损害。因此,当企业面临具有协同效应的并购机会时,引入RPE是否改变代理人的并购激励需要进一步分析。

以上文献回顾表明,尽管国内外文献对于RPE在经理人绩效评估中的存在性及其后果均有所探讨,但对于RPE如何影响企业有效并购决策的研究仍非常缺乏。当前,企业并购无论对于单个企业还是对于一国经济增长都具有相当重要的意义。在国企并购已经成为我国国企改革的重点与“做强做优做大”国有资本重要手段的现实背景下,探讨RPE对企业并购投资决策的影响不仅有助于理解RPE在缓解委托代理问题方面的有效性,同时对中国国有企业负责人经营业绩考核的完善以及国有企业改革的进一步深化,最终实现企业快速成长具有重要指导意义。

理论模型

本文选择寡头竞争市场分析RPE对企业并购行为的影响。选择寡头竞争市场进行分析的原因在于:(1)参与寡头竞争的企业之间存在较强的相互依存性,企业经理人财务决策可能的经济后果很大程度上取决于其对手的反应,因此采用寡头竞争市场的框架能够更准确地刻画经理人并购决策的决策机制;(2)寡头竞争市场是介于完全竞争与完全垄断之间的比较接近现实的市场结构,对寡头竞争市场进行分析具有一般性和较好的扩展性。

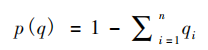

借鉴Salant et al.(1983),本文假设某产品市场上有n(n≥3)家对称的企业生产同一种产品,n家企业间进行产量竞争,并且产品间具有完全的替代性。假设并购前企业的边际成本为常数c,市场反需求函数为(1):

利润函数可以表示为(2):

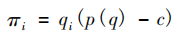

企业经理人生产决策的制定以最大化自身的业绩水平为目的。与Salant et al.(1983)不同,本文在经理人业绩水平的刻画中引入了RPE,具体目标函数表示为(3):

其中,πi表示企业自身的利润水平,πj表示同行业内除自身外的其他竞争对手的利润水平,α表示相对绩效考核强度。经理人业绩的评价不但要考虑本企业业绩,还要考虑同行业内除自身外的所有其他竞争对手企业业绩的平均水平。

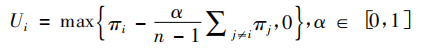

在分析企业并购决策时,首先计算并购前各企业的最优利润流。由于企业经理人生产决策的制定以最大化自身业绩水平为目的,将(1)式、(2)式代入目标函数(3)式,再由一阶条件求最大化目标函数的反应函数,据此得出并购前各企业最优利润流为(4):

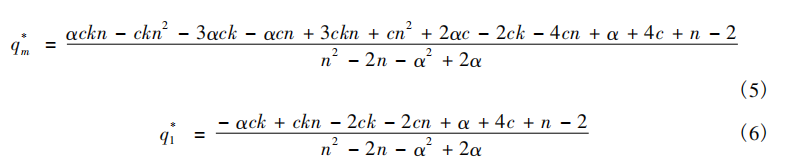

企业i与企业j进行并购,并购后市场上剩余企业数量为n-1。假设并购后新企业m的边际成本为kc,k∈[0,1],当k=1时,并购不存在协同效应,k越小则表示并购产生的协同效应越强。使用类似方法,并购后新企业的最优产量qm(*)和未参与并购的外部企业最优产量q1(*)分别表示为:

为了保证产量为正,边际成本c必须满足c<0.5。新企业m的最优利润流可以表示为:

根据(4)式和(7)式,计算得到参与并购的企业通过并购获得的额外收益B(α,k):(8)

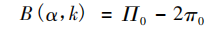

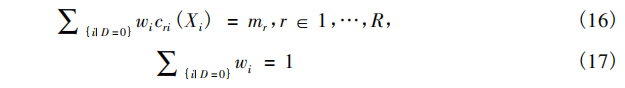

当B(α,k)为正时,并购发生。因此,我们主要关注在给定的参数取值范围内,RPE强度α与并购效率k满足什么条件可以使得B(α,k)>0。B(α,k)的值取决于一系列参数的取值,对此,我们使用模拟的方法进行考察。令c=0.2,本文分析考察了n=5、10、15、20四种情况,图1给出了模拟结果。图1中阴影部分表示触发并购的α和k的所有组合,我们发现,阴影部分集中分布于图的左下角,将并购的触发条件归纳为以下引理:

引理1:当B(α,k)>0时,并购发生。当α、k足够小时,并购一定发生;当α、k足够大时,并购一定不发生;当α、k处于适度范围时,触发并购所需的k的临界值随着α的增加单调递减。

图1说明:(1)在其他条件不变的情况下,随着α的增加,满足B(α,k)>0所必需的α和k的组合逐渐减少;(2)在其他条件不变的情况下,随着n的增加,满足B(α,k)>0所必需的α和k的组合逐渐增多,同时,触发并购所需的k的临界值随着α增加而递减的速度逐渐降低。据此,可以得出以下结论:

结论1:在其他条件不变的情况下,随着RPE强度的增加,经理人从事并购的意愿不断减弱,并购发生的可能性降低。RPE强度上升对并购行为的抑制作用表现为抑制具有协同效应的并购行为的发生。

结论2:在其他条件不变的情况下,市场竞争程度的上升减弱RPE对并购行为的抑制作用。

图1 满足B(α,k)>0的α和k的所有组合(以阴影部分表示)

综上,在采用RPE的企业中,并购发生后经理人的业绩水平可能受到以下四方面因素的影响:(1)并购带来的协同效应(synergy effect),即并购使得发生并购的企业的边际成本从c变为kc,当k<1时并购存在协同效应,并购企业绩效提升,经理人的业绩水平提高;(2)并购发生后,市场上企业数量从n变为n-1,发生合并的两家企业竞争的内部化(internalized competition)提升了并购企业的绩效,从而提高经理人的业绩水平;(3)并购后市场上企业数目减少带来的竞争程度的降低,使得未参与并购的外部企业利润提高,但这同时会使得并购企业的利益受到损害,这在Salant et al.(1983)中被定义为外部效应(externality effect);(4)外部企业绩效的提升通过RPE(即参数α与外部企业平均绩效的乘积)间接影响并购企业经理人的业绩水平,使得经理人的业绩水平降低(竞争者效应,rivalry effect)。因此,对于采用RPE的企业来说,并购决策是企业经理人对以上因素权衡的结果。本文在寡头竞争模型中引入了相对绩效评价机制,更好地分析了竞争者效应对于经理人并购决策的影响。经理人进行并购决策时不仅考虑并购是否提升了企业和本身的绩效,同时还考虑并购是否提升了竞争对手的绩效进而导致自身绩效水平降低。此外,本文模型引入了并购可能带来的协同效应(0≤k≤1),使得并购过程更符合现实情况,也便于考察RPE对企业并购层面上投资效率的影响。

以上理论分析表明,RPE会对并购行为产生抑制作用,而市场竞争程度的加剧可以缓解这一负面作用。下文将对以上结果进行实证检验。

实证检验

01 研究设计

上文指出,在其他条件不变的情况下,RPE强度的增加会导致并购发生的可能性降低。RPE对并购行为的影响还受到市场竞争程度的影响。考虑到近年来我国国有企业绩效评价制度改革对企业实施RPE的外生冲击,以及国有企业大多集中在寡头竞争领域,本文实证分析侧重使用国有企业为主要研究对象,展开对RPE如何影响企业并购行为的实证分析。重点检验以下两个假说:

假说1:在其他条件不变的情况下,随着相对绩效评价的实行以及评价强度的增加,并购发生的可能性降低。

假说2:随着行业中企业数量的上升,RPE对并购行为的抑制作用减弱。

本文以国务院国有资产监督管理委员会2006年发布的《中央企业综合绩效评价实施细则》作为相对绩效评价开始实施的外生事件,使用双重差分估计来检验RPE是否抑制了国有企业并购行为的发生。2006年《中央企业综合绩效评价实施细则》重点强调了同行业同尺度绩效对标的重要性,其中,《实施细则》第二条指出:“开展企业综合绩效评价应当充分体现市场经济原则和资本运营特征,以投入产出分析为核心,运用定量分析与定性分析相结合、横向对比与纵向对比互为补充的方法,综合评价企业经营绩效和努力程度,促进企业提高市场竞争能力。”本文的实证分析考虑采用《实施细则》作为相对绩效评价机制的测量。

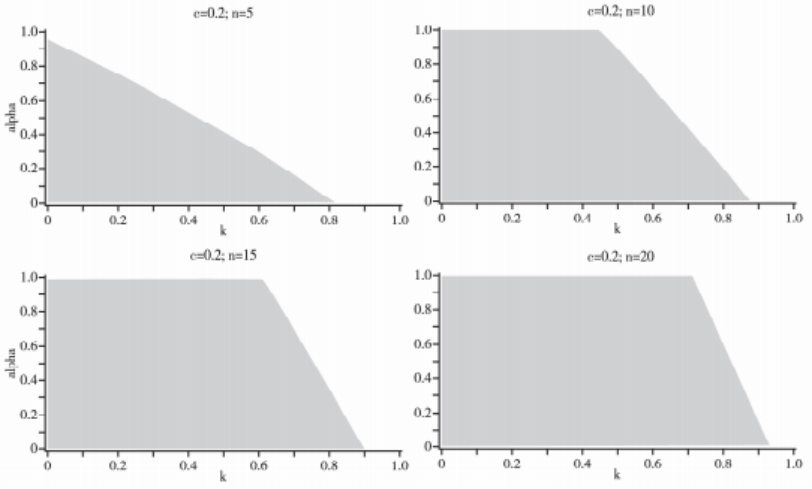

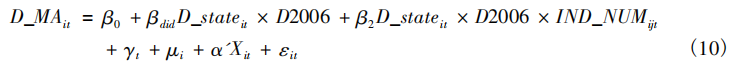

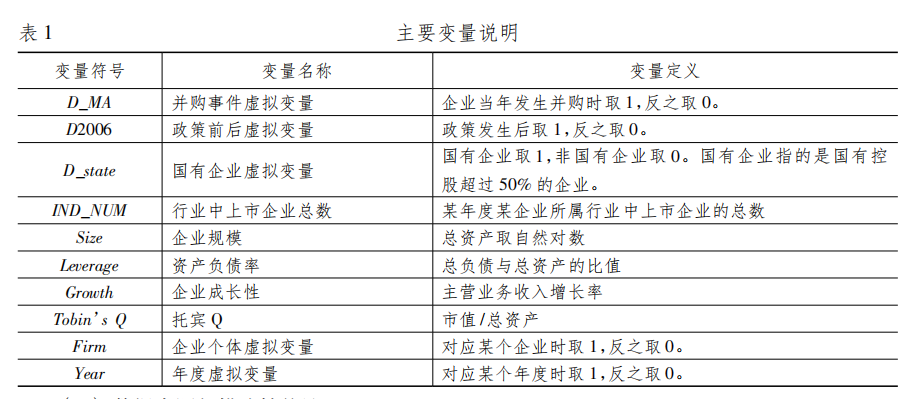

借鉴Chi et al.(2013),本文将国有企业定义为处置组,将非国有企业定义为控制组,在此基础上构造二元虚拟变量D_stateit。D_stateit=1表示企业i为国有企业,D_stateit=0表示企业i为非国有企业,同时构造二元虚拟变量D2006。D2006表示时间为2006年以后(不包括2006年),D2006=0表示时间为2006年以前(包括2006年)。核心变量为D_stateit×D2006,D_stateit×D2006=1表示时间为2006年以后且企业i为国有企业。基本实证模型如下(9):

其中,D_MAit为二元虚拟变量,D_MAit=1表示企业i在时间t发生并购,D_MAit=0表示企业i在时间t没有发生并购。γt表示时间固定效应,μi表示企业个体固定效应,Xit为企业层面的控制变量。相关变量定义参见表1。我们使用线性概率模型对模型(9)进行估计,βdid测度相对绩效评价对国有企业并购行为的影响,如果βdid显著为负,意味着相对绩效评价降低了企业并购行为发生的可能性。

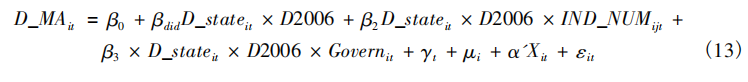

为了检验假说2,引入行业中企业数量(IND_NUMijt)与D_stateit×D2006的交互项,考察行业竞争程度的调节作用,模型设定如下:

其中,IND_NUMijt为t年度企业i所属行业j中的上市企业数量。β2显著为正意味着市场竞争程度的上升可以减弱RPE对并购行为的抑制作用。

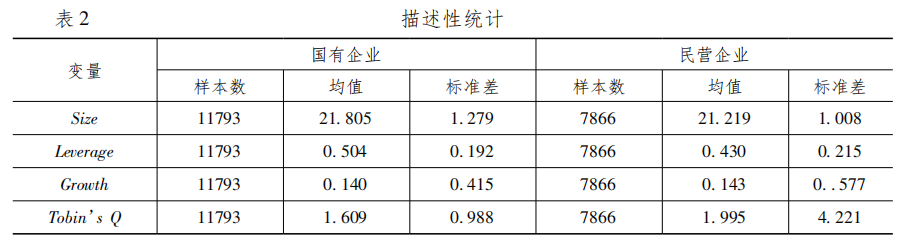

02 数据来源与描述性统计

本文选取2000—2013年A股上市公司为研究样本,行业分类标准为中国证监会的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》。为了降低异常值对回归结果的影响,实证分析剔除了:(1)金融类上市公司;(2)总资产小于或等于0的样本;(3)债务比率大于1或小于0的样本。本文所有数据均来自CSMAR数据库。

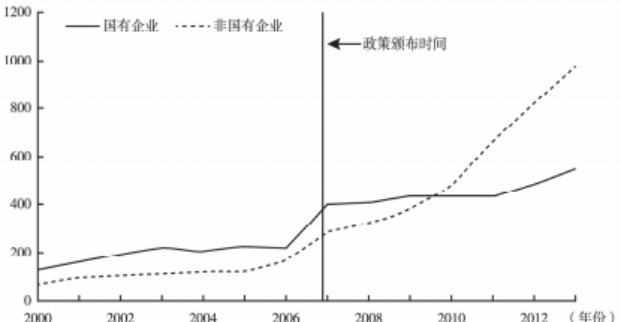

图2提供了2000—2013年上市公司并购数量的信息。图2显示,在样本期内,不论是非国有企业还是国有企业,并购数量都呈上升趋势,且两类企业并购数量在政策发布前具有平行趋势特征。自2007年起,相比国有企业,非国有企业并购数量的增长速度仍然呈现不断上升趋势,并在2010年超过了国有企业的并购数量。表2报告了主要控制变量的描述性统计信息。

图2 2000—2013年上市公司年并购数量

03 实证结果分析

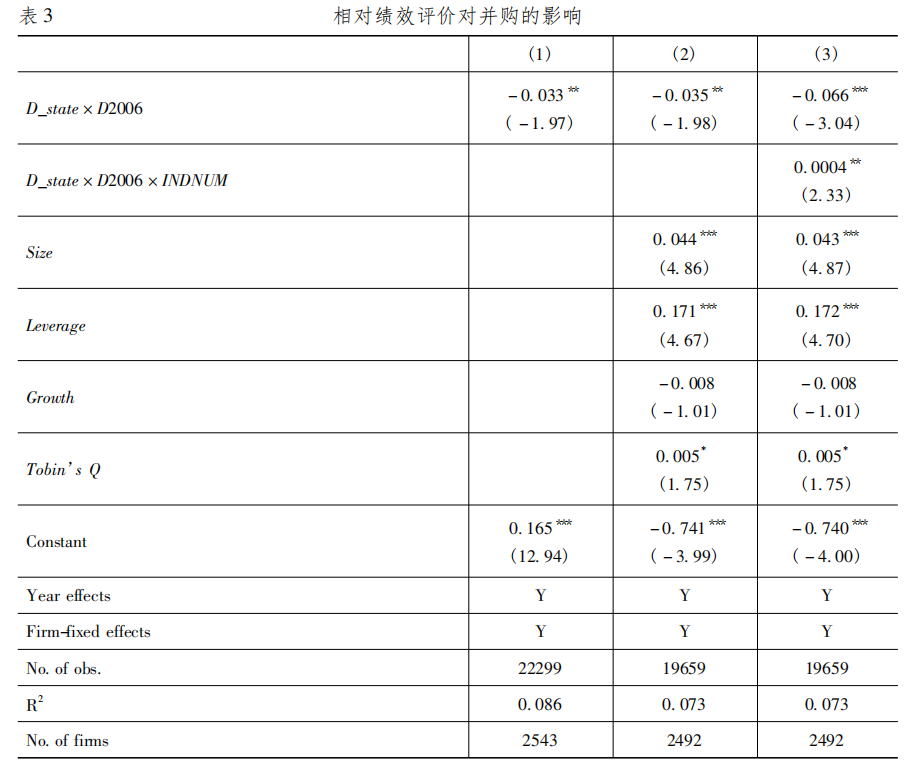

本文使用双重差分估计对理论模型结果进行检验。根据(9)式与(10)式的模型,表3报告了回归结果。

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著,括号内为按照公司进行Cluster处理,并经过异方差调整Robust t值。如无特别说明,下表同。

从表3的第(1)、(2)列可以看出,强调相对绩效评价的国有企业负责人绩效评价文件的发布显著降低了国有企业并购发生的可能性。表3第(3)列中β2的系数显著为正,这表明随着国有企业所属行业中企业数量的增加,RPE对并购行为的抑制作用显著减弱,假说2成立。

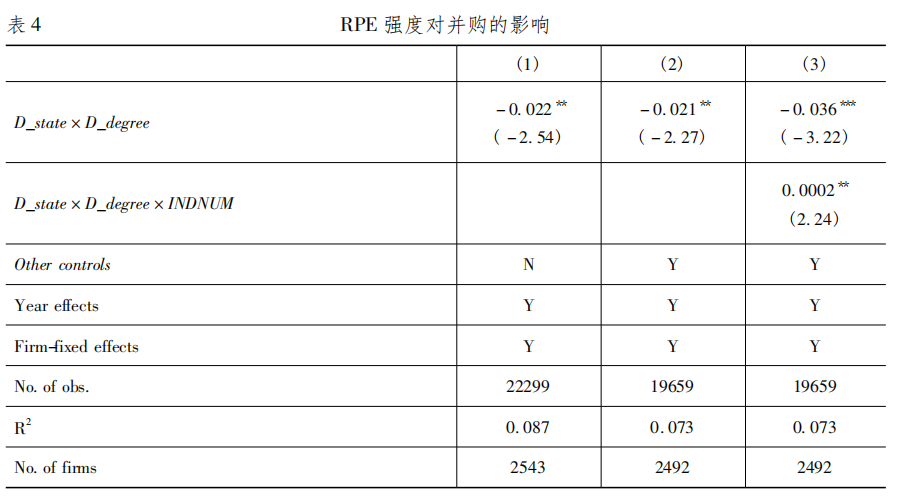

进一步地,本文对相对绩效评价实施强度如何影响企业并购进行了研究。2008年国务院国资委根据《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》(国资委令第17号)制定了《中央企业负责人年度经营业绩考核补充规定》,《补充规定》首次提出行业对标的原则,进一步明确“中央企业负责人年度经营业绩考核将按‘同一行业、同一尺度’的要求,实施对标管理”。为此,本文将D_degree定义为:D_degree=0表示时间为2006年以前(包括2006年),D_degree=1表示时间为2007年,D_degree=2表示时间为2008年及2008年以后。这一设定不但可以控制RPE强度的影响,还可以排除2006年1月1日颁布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》对实证结果的干扰。表4提供了回归结果,所有结果均与表3相近,同时说明RPE强度上升将进一步抑制国有企业并购行为的发生。

为了详细比较RPE对各行业国有上市公司并购可能性的影响,进而探究行业竞争程度的作用,使用表3第(3)列的结果计算RPE对各行业上市公司并购行为的净效应,具体的方法为:βdid+β2 IND_NUMij,2007,其中IND_NUMij,2007为2007年度企业i所属行业j中的上市企业总数。

RPE对国有企业并购行为的抑制作用在不同行业间表现出较大的异质性:RPE对房地产行业并购的抑制作用最小(-0.0129),而对教育、卫生、文化艺术等行业并购的抑制作用最大(-0.0656)。此外,垄断性较强的行业RPE对并购的抑制作用更强,例如黑色金属矿采选业、互联网和相关服务业、石油和天然气开采业、铁路运输业等。篇幅所限,各行业净效果没有报告,备索。

04 RPE下国有企业并购对公司价值的影响

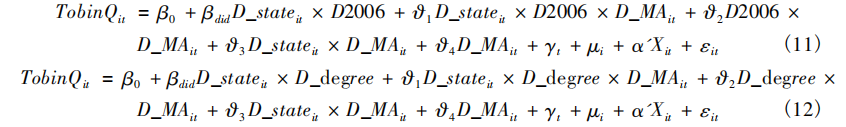

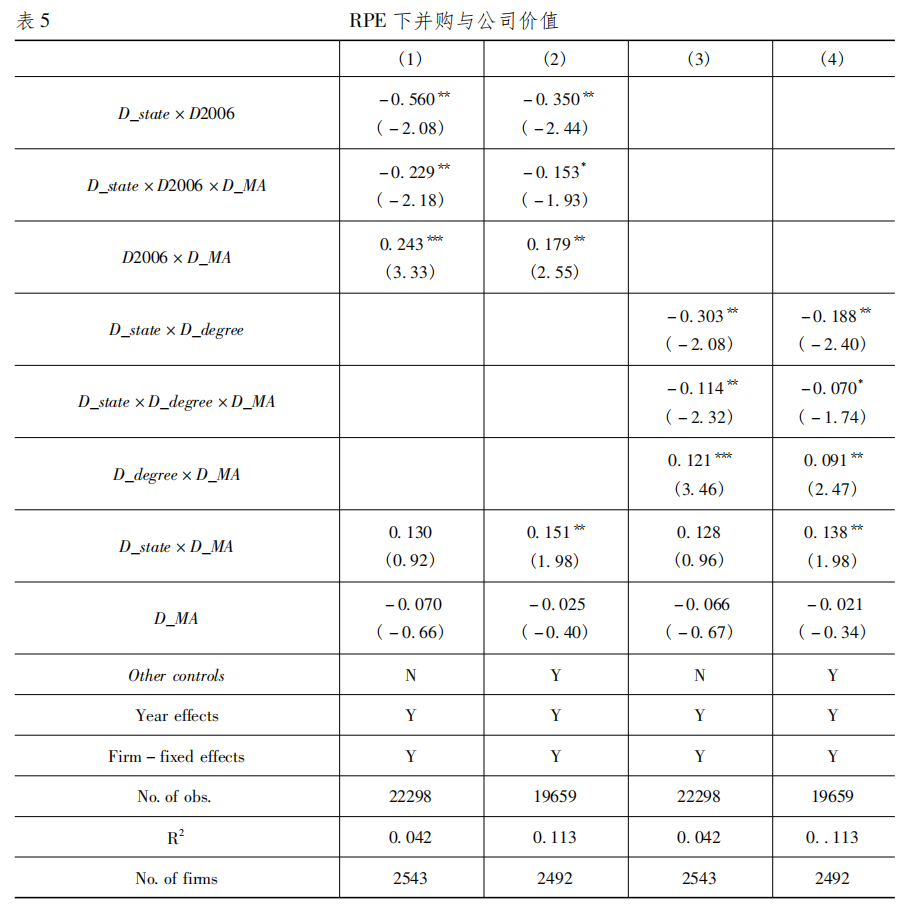

理论结果表明,RPE将抑制具有协同效应的并购行为,而前文实证结论仅仅说明RPE抑制了国有企业并购发生的可能性,但并不能说明RPE抑制了国有企业具有协同效应的并购。为此,本部分借鉴文献中探讨并购有效性的常用做法(李善民等,2015;逯东等,2019),对上述命题进一步论证。具体地,构造以下回归方程:

上式中托宾Q作为被解释变量的逻辑在于,并购前后公司价值的变化可以衡量并购的价值创造功能,这也是相关文献使用托宾Q衡量并购是否为公司带来价值,进而衡量并购有效性的原因。两式中θ1用以捕捉RPE实施以及RPE强度的增加对国有企业并购与企业价值之间关系的影响。若θ1显著为负,则意味着RPE政策的实施可能使得国有企业部分具有协同效应的并购受到抑制。表5报告了使用上式进行回归的结果,与预期一致,θ1在所有列中均显著为负。这一结果表明,2006年政策实施后,国有企业并购对国企价值的正向促进作用显著减低,其可能原因在于RPE的实施抑制了国有企业部分具有协同效应的并购的发生。

05 股权激励的调节效应

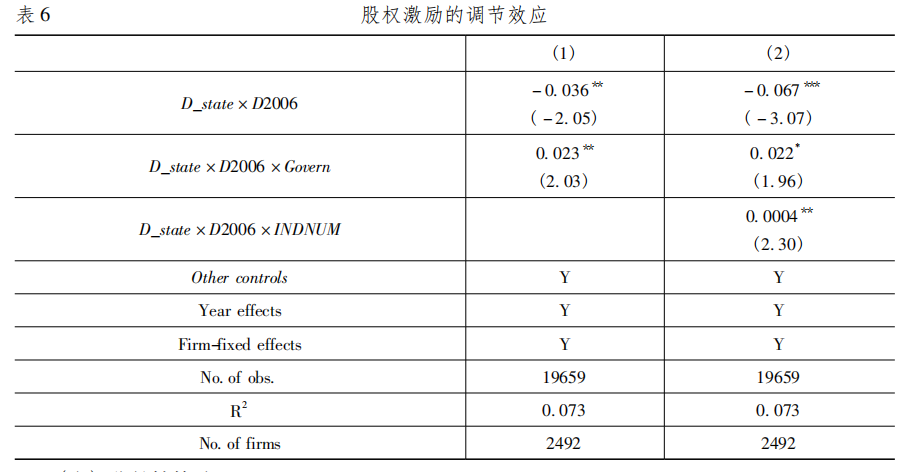

本部分进一步考察股权激励的调节效应。考察股权激励的调节效应主要出于两方面的考虑。首先,股权激励作为缓解第一类代理问题的公司治理手段,有助于从侧面反映RPE是否对具有协同效应的并购行为产生抑制作用。最优契约理论认为,股权激励可以缓解股东与经理人之间的代理问题(Pinto&Widdicks,2014;戴璐和宋迪,2018),而吕长江和张海平(2011)关于我国股权激励计划对上市公司投资行为影响的研究发现,相比没有实行股权激励的公司,推出股权激励方案有助于抑制投资过度行为,也能够缓解投资不足问题。因此,如果RPE对国有企业并购的抑制作用表现为抑制具有协同效应的并购,则旨在减弱委托代理问题的股权激励可以削弱这种负作用。其次,国有企业股权激励调节效应的探讨还可以为完善国有企业激励与约束机制、提高国有企业价值提供政策借鉴。实证模型如下:

其中,Governit为公司当年授予的股权激励数量占总股本比例。若股权激励显著减弱了RPE对并购的抑制作用,则βdid显著为负,而β3将显著为正。表6报告了回归结果,结果表明股权激励的确显著减弱了RPE对并购行为的抑制作用。这从侧面说明RPE可能抑制了具有协同效应的并购,表6表明股权激励有助于缓解由RPE产生的并购方面的代理问题。

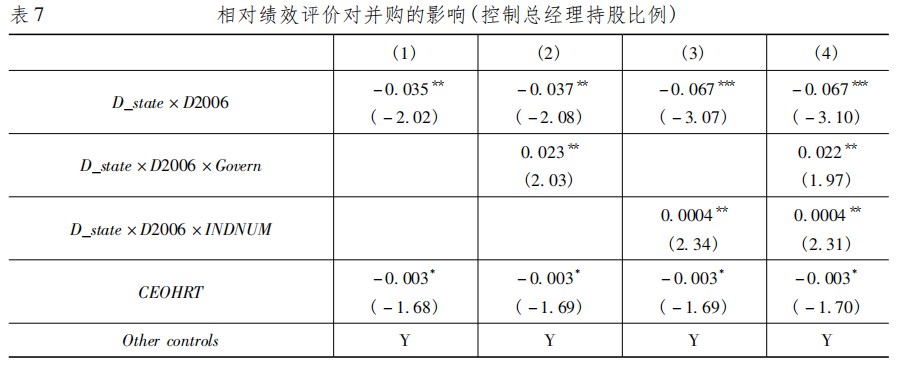

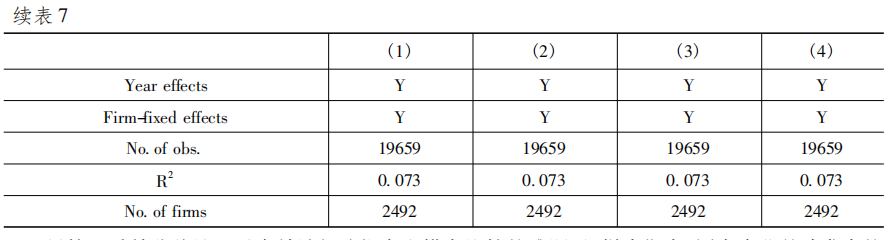

06 稳健性检验

本文假设经理人的并购决策不仅考虑本企业业绩,还要考虑同行业内除自身以外其他竞争对手业绩的平均水平,因此经理人在本企业的持股比例会影响经理人的并购决策。据此,在所有回归中加入总经理的持股比例(CEOHRT)作为控制变量,以检验实证结果的稳健性。表7提供了控制总经理持股比例的回归结果,所有结果均与表3相近,验证了实证结果的稳健性。

尽管双重差分估计可以有效地解决纵向和横向比较的难题,但样本期内,国有企业并购发生的概率还可能受其他政策因素的影响。因此,为了考察表3中的识别假设是否成立,本文采用安慰剂检验进行分析。本文将未颁布相对绩效评价政策的2003年和2004年作为虚拟的政策颁布时点,利用双重差分估计再次考察RPE对国有企业并购行为的影响。回归结果见表8。

表8第(1)、(2)列表明,当把2003年作为虚拟的政策颁布时点时,虚拟的相对绩效评价政策对国有企业并购概率的影响不显著。第(3)(4)列表明,将2004年作为虚拟的政策颁布时点时,虚拟的政策对于国有企业并购概率依然不显著。安慰剂检验表明,虚拟的相对绩效评价政策不能对国有企业并购产生抑制作用,间接验证了前文结论的稳健性。

考虑到控制组与处置组的可比性,本文还使用两种方式处理处置组(国有企业)与控制组(非国有企业)样本的平衡性。首先,借鉴张天华和张少华(2016)使用倾向得分匹配法(PSM)将国有企业与非国有企业进行逐年匹配,采用probit模型估计倾向得分,匹配过程中所使用的指标包括:行业、企业规模、资产负债率、托宾Q值。研究发现,在未经处理的样本中处置组(国有企业)与控制组(非国有企业)的解释变量间存在显著差异,经过PSM处理后,显著差异不再存在。限于篇幅,逐年匹配结果没有报告,结果备索。

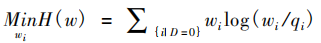

此外,本文还使用了Hainmueller(2012)提出的熵平衡(entropy balancing)方法处理处置组与控制组的平衡性。该方法基于最大熵权重(maximum entropy reweighting)的分配方式,将某一权重分配给每一个数据单元,使得加权后数据的协变量分布(covariate distribution)满足研究者设定的一组矩条件,通常情况下矩条件根据处置组的协变量分布来获得。根据熵平衡得到的控制组平均效应的反事实估计由下式表示:(14)

其中,wi(wi>0)是分配给每一控制组观测值的权重,这一权重根据以下最优化法则获得:(15)

同时,上式满足以下约束条件:

其中,cri(Xi)为使用控制组计算得到的协变量Xj的r阶矩,cri(Xi)可表示为Xij(r)或(Xij-μj)r,μj为Xj在控制组的均值,mr为使用处置组对应的协变量的观测值得到的r阶矩估计。熵平衡相比PSM的优点在于,PSM仅可保持倾向得分在控制组与处置组间保持平衡,并不能保证影响倾向得分的每一个协变量的分布在组间平衡,这可能使得匹配后的估计仍然存在样本选择偏差,而熵平衡使得控制组与处置组各协变量的分布在对应的矩条件上保持平衡,避免了上述问题。本文使用企业规模及其平方、资产负债率及其平方、托宾Q值及其平方,以及这三个变量各自的交乘项作为处置组的目标矩条件进行匹配,使控制组与处置组在上述矩条件上保持平衡。限于篇幅,匹配结果没有报告,结果备索。

表9报告了经过PSM和熵平衡处理的结果。表中各回归系数符号与表6一致且均显著,验证了前文的结果。

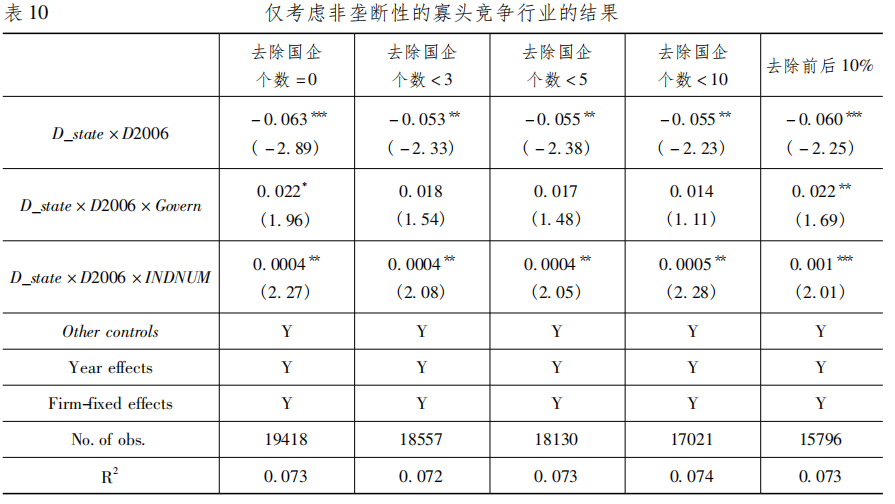

考虑到部分国有企业处于垄断行业,相对绩效评价执行中可能存在困难,更符合本文研究主旨的研究对象是非垄断性的寡头竞争行业的国有企业。对此,本文对样本做以下处理:第一,去除没有国有企业、国有企业数量小于3、国有企业数量小于5,以及国有企业数量小于10的行业;第二,按上市企业数量排序并去除行业中企业数量在全样本前后10%的行业,其中上市企业数量最低10%的行业中,平均企业个数为6个,属于垄断性较强的行业,最高10%行业的平均企业个数为168个,属于竞争性较强的行业。实证结果如表10,除了股权激励的作用在某些列不再显著外,其他系数均显著且符号与前文一致,说明本文结果具有较好稳健性。

最后,本文在衡量企业数量时仅使用了上市公司数据。虽然大部分上市公司在行业中具有一定代表性,但并没有反映非上市公司在行业竞争中的作用。为了降低仅仅使用上市公司数据衡量行业竞争程度可能的影响(Ali et al.,2009),我们使用国家统计局发布的按工业企业行业统计的大中型工业企业单位数作为行业中企业数量的代理变量,考察行业竞争程度的调节作用。结果显示,在上市工业企业子样本中,使用新的行业竞争程度变量后,相对绩效评价政策对国有企业并购的抑制作用及行业竞争程度的调节作用仍然显著(可索取)。

结论和启示

对于RPE是否导致企业经理人的激励扭曲,进而策略性地进行公司相关财务决策并对企业价值产生不利影响,是当前RPE相关研究的重点领域(Murphy&Jensen,2011)。本文通过构建理论模型对寡头市场竞争环境下RPE如何影响企业并购决策进行了分析。研究结果表明,在其他条件不变的情况下,RPE的实施与强度的增加会导致并购发生的可能性降低,具体表现为RPE抑制了企业具有协同效应的并购的发生。市场竞争程度的上升可以有效缓解这种负面作用。实证分析发现,对国有企业经理人采用RPE抑制了国有企业具有协同效应的并购行为的发生,市场竞争程度上升和基于股权激励的公司治理手段可以缓解这一抑制作用。

本研究为分析RPE评价的经济后果提供了新的视角。未来RPE的相关研究需要考虑企业间的策略互动如何影响自身以及竞争对手业绩水平,进而影响经理人的相对业绩水平,以及在RPE评价机制下,这种间接影响是否会产生激励扭曲并最终对企业价值造成不利影响。

本文的政策启示在于:RPE可能导致企业具有协同效应的并购行为受到抑制,但对经理人的股权激励可以有效缓解这一问题,未来政策在采用RPE的同时,需要考虑包括经理人股权激励在内的配套激励政策。这对于完善上市公司经理人的绩效评价、缓解因绩效评价带来的激励扭曲,进而提高企业价值具有重要的积极意义。

本文研究结果还表明,在垄断性较强的行业实施RPE可能会对具有协同效应的并购产生一定的抑制作用。因此,对不同功能和类别或处于不同竞争程度的国有企业实施分类考核和差异化考核是必要的。在强化国际对标和行业对标在中央企业负责人经营业绩考核的指标设置、目标设定、考核计分和结果评级中的应用的同时,必须加快在垄断性行业引入竞争,以更好地发挥RPE对企业负责人的正向激励作用,缓解RPE可能的激励扭曲。

(本文原载于《经济研究》(封面文章),2020年第3期,注释从略)